Was ist Trauben-Eiche?

Trauben-Eiche, Stein-Eiche, Winter-Eiche oder Hag-Eiche (Quercus petraea) gehört zu unseren einheimischen Eichen-Arten, die allesamt zur Familie der Buchengewächse (Fagaceae) zählen. Sie wächst in Europa und Kleinasien und ist in ganz Mitteleuropa weit verbreitet. Dort gehört sie zu den häufigsten Laubgehölzen und findet sich im Flachland ebenso wie in den Gebirgsregionen; so steigt sie in den Alpen bis auf eine Höhe von 1600 Metern hinauf. Oft bildet sie in sommertrockenen und wintermilden Regionen ganze Wälder in reinen Beständen oder tritt zusammen mit Rotbuche, Hainbuche und Flaum-Eiche auf.

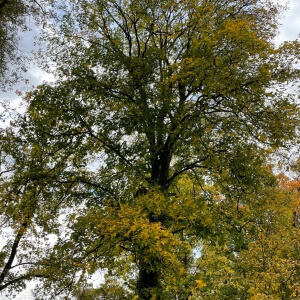

Es handelt sich dabei um einen sommergrünen Baum mit langem geradem Stamm und einer breiten Krone, der eine Höhe von 20-30 Metern und eine Breite von 15-20 Metern erreicht; der Stamm wird bei alten Exemplaren bis über zwei Meter, selten gut fünf Meter dick, das Höchstalter liegt bei etwa 1000 Jahren. Die Rinde bildet eine gleichmäßige tief längsrissige und gerippte Borke. Die jungen Triebe sind kahl und glänzend dunkelbraun bis olivgrün und mit Korkwarzen besetzt, die alten Äste sind relativ gerade. Ihre eiförmigen Winterknospen sind 4-8 Millimeter lang mit fünf stumpfen Kanten und finden sich gehäuft an den Spitzen der Triebe. Die Trauben-Eiche bildet Johannistriebe, die sich durch die frische grüne Farbe ihrer Blätter von den älteren Trieben unterscheiden.

Die wechselständig stehenden typisch gelappten Eichenblätter sind bei der Trauben-Eiche derb ledrig und haben einen verkehrt-eiförmigen Umriss. Ihre Blattspreite ist 8-12 Zentimeter lang und 7-8 Zentimeter breit, auf der Oberseite kahl und glänzend dunkelgrün, unterseits matt graugrün und auf den Blattnerven behaart, insbesondere in deren Achseln, wo die rostfarbenen Haare dichte Achselbärte bilden. Am Rand sind die Blätter mit schmalen Buchten und beidseits 4-6 gleichmäßigen stumpf-spitzen Lappen versehen, und die Spreite verschmälert sich keilförmig in den 2-3 Zentimeter langen Blattstiel. An dessen Grund stehen kleine Nebenblätter, die schon bald abfallen.

Trauben-Eiche ist einhäusig mit getrenntgeschlechtlichen Blütenständen; die bis zu sechs Zentimeter langen und sehr schmalen männlichen Kätzchen sind gelb, hängen herab und erscheinen am Grund der jungen Zweige, die kugeligen weißen weiblichen Blütenstände hingegen an deren Spitzen an bis zu fünf Zentimeter langen Stielen. Diese bilden Gruppen von 1-5 Exemplaren und fallen durch ihre knallroten Narben auf. Aus ihnen entstehen die Nussfrüchte, 1,5-4 Zentimeter lange und 1-1,5 Zentimeter dicke Eicheln, die zu über einem Viertel vom grundständigen, mit dichten Schuppen und Haaren bestandenen Fruchtbecher bedeckt werden. Der Name Trauben-Eiche deutet darauf hin, dass die Eicheln traubig gehäuft stehen. Die Fruchtreife erfolgt im September und Oktober des gleichen Jahres.

Trauben-Eiche im Garten

Standort

Die tiefwurzelnde Trauben-Eiche braucht einen tiefgründigen nährstoffreichen und gut durchlässigen, mäßig trockenen Stein- oder Lehmboden. Hochstehendes Grundwasser mag sie ebenso wenig wie Staunässe. Luftfeuchte weiß sie zu schätzen, und sie steht am liebsten in der Sonne oder zumindest im Halbschatten.

Eichenlaub verrottet nicht zuletzt wegen seiner Gerbstoffe nur langsam, daher sollte man es nur in geringen Mengen auf den Kompost bringen.

Schnitt

Von der Trauben-Eiche sollte man lieber die Finger lassen und sie überhaupt nicht schneiden, abgesehen vom Entfernen toter Äste. Völlig unbeeinträchtigt wächst ihre Krone am schönsten.

Vermehrung

Die Trauben-Eiche vermehrt man üblicherweise durch Aussaat gleich nach der Samenreife im Herbst, am besten an Ort und Stelle oder im Aussaatbeet. Allerdings dauert es Jahrzehnte, bis aus dem jungen Keimling eine prächtige Eiche wird. Daher wird man in aller Regel eine junge Trauben-Eiche kaufen und in den Garten pflanzen.

Die Sorten lassen sich nur vegetativ vermehren; sie werden im Sommer veredelt und auf eine wüchsige Unterlage gepfropft.

Verwendung

Mit ihrem stattlichen Wuchs und der großen Krone braucht die Trauben-Eiche viel Platz – daher ist sie für eher große Gärten geeignet. Dort gibt sie einen prächtigen Solitär ab. Für kleine Gärten sind die Stiel-Eiche und ihre kleinbleibenden Sorten besser geeignet. Das raue innerstädtische Klima mit seinen Rauchgasen verträgt die Trauben-Eiche allerdings noch besser als die Stiel-Eiche.

Schädlinge

Die Trauben-Eiche ist robust und anspruchslos und hat wenig mit Krankheiten und Schädlingen zu kämpfen. Läuse wie Blattläuse und Schildläuse sind oft Dauergäste, ohne den Bäumen nachhaltig zu schaden. Anders sieht das bei Frostspanner (Operophtera brumata) und Eichenwickler (Tortrix viridana) aus, und auch der Eichenmehltau (Microsphaera alpithopides) kann die Blätter schädigen. Alte und geschwächte Bäume werden von Pilzen wie dem Hallimasch (Armillaria mellea) heimgesucht. Harmloser sind die Blattgallen, die man als Werk von Gallwespen häufig findet. Besonders groß werden die von einigen Cynips-Arten – ihre kugeligen Eichengallen erreichen einen Durchmesser von einigen Zentimetern.

Am spektakulärsten und zwischenzeitlich häufig in Pressemitteilungen zu finden: Der Eichen-Prozessionsspinner (Thaumetopoea processionea) ist mit seinen dichten grauen Gespinsten und allergische Hautreaktionen hervorrufenden Brennhaaren immer für eine Schlagzeile gut. Kurios: Dem Kuckuck (Cuculus canorus) machen die Brennhaare nicht nur nichts aus, er frisst die Raupen des Prozessionsspinners sogar mit besonderer Vorliebe.

Ökologie

Von Läusen, Ameisen und Waldhonig

Die Trauben-Eiche ist wie alle Buchengewächse windblütig und überlässt dem Wind die Übertragung des Pollens. Das heißt allerdings nicht, dass Bienen hier leer ausgehen: Honigbienen sammeln hier die zuckerreichen Ausscheidungen von Läusen, die diese an ihrem Hinterteil abgeben – sofern sie nicht gerade von Ameisen vertrieben werden, die die süße Kost ebenfalls zu schätzen wissen und Feinde von ihren Läuseherden fernhalten. Haben die Sammelbienen Honigtau eingesammelt, so machen die Stockbienen Honig. „Richtiger“ Eichenhonig ist vor allem deswegen selten zu bekommen, weil die Tiere auch alle möglichen anderen Zuckerquellen mitverarbeiten; das Ergebnis bezeichnet man als Waldhonig, in dem sich beispielsweise auch Anteile von Rosskastanie oder Edelkastanie finden können. Sowohl Eichenhonig als auch Waldhonig sind dunkel, schmecken herb-malzig und bleiben lange flüssig.

Wichtiges Raupenfutter

Als Raupenfutter ist die Trauben-Eiche für 23 Schmetterlinge wichtig. Mit Ausnahme des tagaktiven Braunen Eichen-Zipfelfalter (Satyrium ilicis) handelt es sich dabei ausschließlich um Nachtfalter. Die Eiche im Namen tragen davon Eichenglucke (Phyllodesma tremulifolia), Eichenschwärmer (Marumba quercus), Blauer Eichenzipfelfalter (Neozephyrus quercus, vormals Quercusia quercus) und Großer Eichenspanner (Hypomecis roboraria).

Hirschkäfer & Co.: Trauben-Eiche selbst als Totholz noch nützlich

Nicht zu unterschätzen ist auch der ökologische Wert der Trauben-Eiche als Totholz – in dem sich langsam zersetzenden Totholz abgestorbener Bäume finden sich Unmengen von Pilzen und Insekten, von denen besonders der bis zu acht Zentimeter lange Hirschkäfer (Lucanus cervus) als größte einheimische Käferart hervorsticht. Die Engerlinge des als stark gefährdet geltenden Hirschkäfers brauchen 3-5, mitunter sogar bis zu acht Jahre für ihre Entwicklung und sind auf das mürbe Eichenholz angewiesen. Ebenso benötigen die erwachsenen, nur kurzlebigen Hirschkäfer bestimmte Inhaltsstoffe im Eichensaft für die Entwicklung ihrer Keimzellen; den holen sie sich an speziellen Leckstellen, Wunden der Eichen, die durch Windbruch und andere Verletzungen entstehen.

Eicheln für Schweine, Eichhörnchen und Eichelhäher

Die Verbreitung der Samen übernehmen viele Tiere, vor allem Vögel, Eichhörnchen und Wildschweine. Einer der wichtigsten Samenverbreiter ist der Eichelhäher. Eichelhäher wie auch Eichhörnchen verstecken große Mengen der Eicheln als Wintervorrat und finden diese nicht immer wieder – so können diese im Frühjahr keimen und weit entfernt von der Mutterpflanze neue Bäumchen bilden.

Wissenswertes

Der Artname Quercus petraeus bedeutet sinngemäß Felsen-Eiche; 2014 hat man sie zum Baum des Jahres gewählt. Die Trauben-Eiche verträgt im Vergleich zur ebenfalls in Mitteleuropa weit verbreiteten Stiel-Eiche deutlich mehr Trockenheit und Hitze.

Heilige Eichen der alten Germanen

Die Bäume werden 500-800, bisweilen sogar weit über 1000 Jahre alt, wobei sie ihr Höhenwachstum mit 100-200 Jahren beendet haben. Die imposanten Trauben-Eichen mit ihren bis zu fünf Meter dicken Stämmen waren den alten Germanen heilig, und Unbefugten war das Betreten der heiligen Eichenhaine bei Todesstrafe verboten. Ebenso galt es als Sakrileg, darin Tiere zu jagen, Äste abzubrechen oder gar die Bäume zu fällen. So gesehen brachen mit der Missionierung durch das Christentum für die Eichenwälder schlechte Zeiten an.

Wertvolles Eichenholz

Für die Forstwirtschaft ist der im Vergleich zu den meisten Nadelhölzern langsam wachsende Baum vor allem wegen seiner langen geraden Stämme beliebt, die ein wertvolles Nutzholz liefern. Das harte und extrem beständige Eichenholz der Trauben-Eiche wird für Möbel und Furniere, Dielen und Parkett verwendet und ist auch für feuchte Einsatzbereiche wie den Schiffsbau, Fachwerk und Brücken geeignet. Optisch lässt es sich nicht vom dem der Stiel-Eiche unterscheiden. Küfer bevorzugen das Holz der Trauben-Eiche für die Kufen von Fässern, da sie als Weinfässer deutlich weniger Gerbstoffe an den Inhalt abgeben.

Brennholz, Holzkohle und Furniere

Da die Trauben-Eiche selbst im hohen Alter noch aus dem Stamm neue Äste treiben kann müssen Forstwirte für eine Beschattung der unteren Teile achten, wenn sie besonders langschäftige Exemplare für Furniere haben wollen. Dafür werden solche Furniereichen zusammen mit Buchen gepflanzt, die die unteren Teile schattig halten und selbst mit dem vergleichsweise wenigen Licht klarkommen. Solche Bäume sind besonders wertvoll und werden im Holzhandel teuer verkauft.

Für Brennholz ist das Eichenholz eigentlich viel zu schade, wurde früher aber häufig verwendet, da es lange und gleichmäßig brennt. Von Köhlern in Meilern zu Holzkohle verarbeitet nutzte man die Trauben-Eiche bis zum Aufkommen der Steinkohle für die Gewinnung von Eisen und anderen Metallen.

Eicheln vor die Säue

In früheren Zeiten war die Trauben-Eiche nicht allein wegen ihres Holzes beliebt, sondern vor allem wegen ihrer nahrhaften Eicheln. Was dem Menschen wegen der reichlich vorhandenen Gerb- und Bitterstoffe nicht wirklich mundet ist nicht nur für Eichelhäher und Eichhörnchen ein gefundenes Fressen, sondern auch für Wildschweine und ihre domestizierten Nachfahren. Seinerzeit trieb man die Schweine im Herbst zur Eichelmast in den Wald und ließ sie sich ordentlich Speck anfressen.

Eichenrinde für Gerberlohe und als Naturheilmittel

Noch mehr Gerbstoffe als die Eicheln enthält die Rinde der Trauben-Eiche – bis über 20 Prozent. Ähnlich wie man das heute noch bei der Korkeiche macht erntete man früher die Eichenrinde, indem man sie großflächig abschälte und trocknete. Dafür legte man spezielle Lohhecken an, die man alle paar Jahre abernten konnte, sobald die Rinde nachgewachsen war. Daraus bereitete man die Gerberlohe, mit der man Leder gerbte und haltbar machte.

Auch in der Naturheilkunde und Volksheilkunde sind die Gerbstoffe beliebt; sie wirken adstringierend und antiseptisch. Man verwendet die Eichenrinde in Form einer Abkochung als Mundspülung bei Entzündungen im Mundraum, als Sitzbad gegen Hämorrhoiden und mit Umschlägen bei entzündlichen Hauterkrankungen. Tee aus Eichenrinde hilft gegen Durchfall.

Sorten und Unterarten von Trauben-Eiche

Die Trauben-Eiche ist nach der Stiel-Eiche die häufigste mitteleuropäische Eichenart; beide ähneln sich so sehr, dass einige Botaniker Quercus petraea bestenfalls als Unterart von Quercus robur auffassen. Beide können Hybriden bilden, die mit ihren Merkmalen zwischen beiden stehen. Daneben gibt es verschiedene Unterarten, die sich als regionale Sippen in verschiedenen Teilen Mitteleuropas und Kleinasiens entwickelt haben.

Über den Status einiger Sorten und Zuchtformen ist man sich nicht immer einig; so läuft die aufrecht säulenförmige Sorte ‚Columna‘ auch unter der Bezeichnung Quercus x rosacea und soll eine Hybride Quercus petraea x Quercus robur sein. Die Verwechslungsgefahr mit Flaum-Eiche (Quercus pubescens) ist eher gering – diese erkennt man problemlos an ihrer namensgebenden flaumig behaarten Blattunterseite.