Was ist Gewöhnliche Buche?

Gewöhnliche Buche, auch Gemeine Buche oder einfach Rotbuche (Fagus sylvatica) genannt ist der wichtigste bestandsbildende Baum in europäischen Wäldern. Sie verhalf der Familie der Buchengewächse (Fagaceae) zu ihrem Namen, die mit über 900 Arten vor allem auf der nördlichen Hemisphäre beheimatet sind. Man findet sie von Spanien über Frankreich und dem Süden Englands bis nach Polen, in die Ukraine und zur Krim, im Süden von Korsika über Italien bis in den Balkan hinein. Hier wächst sie bevorzugt in den Höhenlagen, und in Alpen und Apennin steigt sie bis auf 1.600 Meter auf.

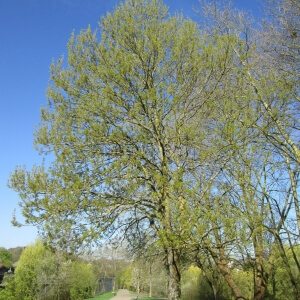

Die sommergrünen und reich verzweigten Bäume erreichen eine Höhe von 20-30 Metern und bilden bei freiem Stand eine dichte breite und hochgewölbte Krone mit kräftigen, bis weit unten am Stamm sitzenden Ästen. Dagegen bleibt diese in dichten Waldbeständen schmal und der Stamm langschäftig. Die Rinde ist glänzend grau bis silbergrau und glatt. Junge Zweige sind oft im Zickzack gebogen, dünn und behaart, mit zahlreichen Korkwarzen; schon bald verkahlen sie und weisen eine graue bis rotbraune Farbe auf. Endknospen sind immer vorhanden, und die 2-3 Zentimeter langen Winterknospen sind spitz und silbrig bis hellbraun. Aus ihnen brechen im Frühjahr die lebhaft hellgrünen Blätter hervor.

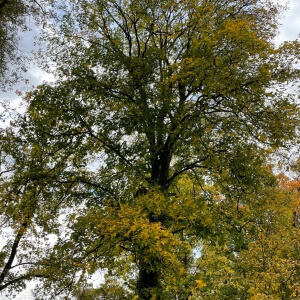

Die Laubblätter der Rotbuche stehen zweizeilig wechselständig an den Ästen; sie sind 10-15 Millimeter lang gestielt, mit einer 5-10 Zentimeter langen und 3-7 Zentimeter breiten breit-elliptischen bis ovalen Spreite mit sehr fein und stumpf gezähntem Rand. Jung sind sie auch auf der Oberseite fein seidig behaart, verlieren aber bald die Härchen und werden kahl, dunkelgrün und glänzend. Dagegen bleiben die Haare an den 5-7 deutlich hervortretenden Blattnerven der Unterseite erhalten, mit kleinen Bärten in den Achseln. Gegen Ende des Jahres gibt es eine gelbe bis orangefarbene Herbstfärbung; viele bleiben lange Zeit am Baum, mitunter bis in das folgende Frühjahr hinein.

Die Gewöhnliche Buche ist einhäusig, und die Blüten erscheinen zusammen mit dem Laubaustrieb. Männliche Blütenstände sind um die zwei Zentimeter lang gestielt, rundlich und hängend, mit 5-6-zähligen Blüten mit 4-15 lang gestielten Staubblättern mit kleinen Staubbeuteln. Dagegen weisen die weiblichen Stände nur zwei Blüten auf, die sich in einem weichstachelig-filzigen Fruchtbecher befinden. In der Reife verholzt dieser und bricht an der Spitze vierklappig auf, um die zwei Zentimeter langen, dreikantigen Nüsse freizugeben. Diese Bucheckern haben eine dünne, glänzend braune Schale und einen einzelnen fettreichen Samen. Reif werden sie im September und Oktober, wo sie den Waldboden bedecken und vielen Tieren als kalorienreiche Nahrung dienen.

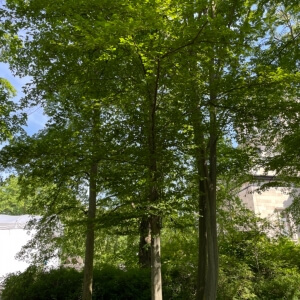

Gewöhnliche Buche im Garten

Quelle: Ihor Hvozdetskyi/shutterstock.com

Standort

Die Gemeine Buche braucht einen mittelgründigenen und lockeren, steinigen Lehmboden, der sauer bis alkalisch und gerne auch kalkhaltig sein kann. Sie mag gleichmäßige Feuchte und verträgt weder Staunässe noch lange anhaltende Trockenheit. Sonne und Halbschatten sind am besten, im Schatten wächst sie nur spärlich. Viel Sonne ist vor allem für die buntlaubigen Sorten wichtig. Wie bei einem einheimischen Baum zu erwarten sind die Bäume vollkommen winterhart.

Rotbuchen sind Herzwurzler, bei denen das Wurzelsystem dicht unter der Erdoberfläche besonders ausgeprägt ist. Daher mag sie keine Oberflächenverdichtung, etwa durch vielbegangene Wege oder das Aufstellen von Sitzgelegenheiten.

Schnitt

Schneiden und großartige pflegerische Maßnahmen sind bei der Gewöhnlichen Buche nicht erforderlich – sie wächst am besten und schönsten, wenn man sie völlig in Ruhe lässt. Was natürlich nicht heißt, dass Du nicht abgestorbene Äste jederzeit entfernen kannst. Unabhängig davon kann man Rotbuchen auch gut in freie Formen schneiden, wenn man das möchte. Hohe Schnitthecken bieten einen hervorragenden Windschutz und Sichtschutz.

Vermehrung

Eine Vermehrung der Wildform mit Samen ist möglich, aber recht langwierig. Es handelt sich dabei um Kaltkeimer, die man am besten unmittelbar nach der Samenreife einpflanzt.

Willst Du die Wartezeit verkürzen, dann halte doch mal Ausschau nach den charakteristischen Buchensämlingen. Sie weisen zwei sich genau gegenüberstehende, glänzende rundliche Keimblätter auf, über denen die ersten zarten und anfangs leicht behaarten Laubblätter erscheinen. Vorsichtig mitsamt ihrer langen Wurzel ausgegraben wachsen sie auch im Garten problemlos weiter. Unter guten Bedingungen beginnen sie nach 15-20 Jahren zu blühen.

Alternativ dazu kannst Du natürlich auch eine Jungbuche im Gartenfachhandel und in der Baumschule kaufen, das geht allemal am schnellsten. Das ist besonders für die im Garten beliebten Sorten interessant, die man schwerlich irgendwo im Wald finden wird, wie die rotlaubigen Blutbuchen und Purpurbuchen oder hängende Sorten wie Hängebuche und Trauerbuche. Diese lassen sich nur vegetativ durch Veredelung vermehren.

Verwendung

Mit ihren stolzen 30 Metern Endhöhe ist die Gewöhnliche Buche nichts für den Mini-Garten. Steht ihr mehr Raum zur Verfügung gibt sie auf offenen Flächen einen wohlgeformten Solitär, der praktisch keine Pflege braucht und einfach nur schön aussieht. In der Regel kommen im heimischen Garten eher die kleinbleibenden Sorten zum Einsatz, die sich wie die Blutbuche durch rotes Blattwerk oder die Hängebuchen durch hängende Äste auszeichnen. Sie sind allesamt schöne Einzelpflanzen und spenden mit ihren ausladenden Kronen jede Menge Schatten. Der Haken an der Sache: Der Schatten ist so ausgeprägt und das oberflächennahe Wurzelsystem so dicht, dass eine Unterpflanzung kaum möglich ist.

Für urbanes Klima sind Rotbuchen mäßig geeignet; die Wildform wie auch die Sorten gelten als relativ rauchhart, aber an einer vielbefahrenen Straße fühlen sie sich nicht besonders wohl.

Schädlinge

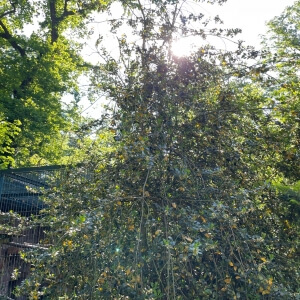

In der Forstwirtschaft gilt die Gewöhnliche Buche gegenüber Schädlingen und Krankenheiten widerstandsfähiger als die Eiche. Aber auch im heimischen Garten kann der Buchen-Zahnspinner (Stauropus fagi) bei massenhaftem Auftreten ganze Bäume kahlfressen. Seine massigen und bis zu sechs Zentimeter langen Raupen sind extrem auffällig: sie sind dunkel- bis rotbraun und haben stark verlängerte zweite und dritte Brustbeinpaare, und die letzten drei Hinterleibssegmente bilden eine große Keule mit langen antennenartigen Fortsätzen. Die angehenden Nachtfalter zeigen auch ein imponierendes Drohverhalten, wenn man sich ihnen nähert: Dann richten sie sich mit dem Vorderleib auf und strecken ihre dünnen Vorderbeine weit aus, derweil sie die Keule am Hinterleib auf den Rumpf hochbiegen.

Andere Schädlinge sind Läuse wie Blattläuse, Buchenblatt-Baumlaus (Phyllapis fagi) und Buchen-Wollschildlaus (Cryptococcus fagisuga). Gallmücken hinterlassen an den Blättern charakteristische Blattgallen, vor allem die Buchengallmücke (Hartigiola annulipes) mit pusteligen behaarten Gallen und Große Buchengallmücke (Mikiola fagi) mit glatten, spitz zulaufenden gelblichen bis auffällig roten Gallen.

Ökologie

Für Honigbienen gibt es bei der Rotbuche an den Blüten wenig zu holen, aber an den Buchenblattläusen. An deren Hinterteil sammeln sie Honigtau, der wesentlicher Bestandteil von Waldhonig ist. Harzige Ausscheidungen der Knospen landen auch in der Propolis, dem universellen Desinfektionsmittel des Bienenstocks, das ein Verschimmeln trotz der hohen Luftfeuchtigkeit verhindert.

Als Raupenfutter gehört die Gewöhnliche Buche zu den wichtigsten Nahrungspflanzen von heimischen Schmetterlingen des Waldes: 68 Schmetterlingsarten machen sich als Jungtiere über die Blätter her, allesamt Nachtfalter, die zu den Eulenfaltern, Spinnern und Spannerartigen gehören. Die Rotbuche im Namen tragen davon unter anderem der Rotbuchen-Gürtelpuppenspanner (Cyclophora linearia), der Graue Rotbuchen-Herbstspanner (Epirrita christyi) und der Rotbuchen-Flechten-Baumspanner (Fagivorina arenaria).

In der freien Natur weisen Buchenwälder einen reichhaltigen Unterwuchs mit Sträuchern und Kräutern auf. Vor allem auf kalkhaltigen Böden ist die Artenvielfalt der Kalkbuchenwälder immens. Das liegt vor allem daran, dass sich das Buchenlaub schnell und effektiv zersetzt und jede Menge nährstoffreichen Humus liefert. Daher ist ihr Herbstlaub auch auf dem Komposthaufen gerne gesehen. Hierfür sollte man es allerdings vorher gründlich zerhäckseln. In dieser Form ist Buchenlaub auch zum Mulchen geeignet, und Laubhaufen sind eine willkommene Überwinterungshilfe für viele bodenbewohnende Tiere wie Igel.

Bucheckern bilden die Bäume sehr ungleichmäßig; ungefähr alle 5-10 Jahre gibt es eine besonders reichhaltige Ernte, über die sich viele Tiere freuen: Eichelhäher, Finken und Tauben ebenso wie Eichhörnchen und Mausverwandte.

Eine große Attraktion sind sie auch für Wildschweine. Früher trieb man ihre domestizierten Nachkommen im September und Oktober zur Eichelmast in den Wald, wo sie sich mit Begeisterung über Bucheckern und Eicheln hermachten. Eigentlich sind die Samen viel zu schade für Schweinefutter – sie ergeben auch ein erstklassiges, aromatisch-nussiges Bucheckernöl für die Küche. Die Samen kann man auch zu Bucheckernmehl verarbeiten, wie es in Notzeiten häufig als Getreideersatz verwendet wurde. Allzu viel sollte man davon aber nicht essen, denn dann führt es zu Verdauungsbeschwerden.

Abgesehen von den leckeren Samen wissen die Piepmätze auch die dichten Kronen der Rotbuche zu schätzen, die als Vogelnistgehölz Platz für die Nester vieler Vogelarten bieten. Spechte wie Buntspecht, Grauspecht und Schwarzspecht bauen ihre Nisthöhlen mit Vorliebe in das gut zu verarbeitende weiche Buchenholz.

Wissenswertes

Mildes Klima bevorzugt

Heute gilt die Rotbuche als der wichtigste Waldbaum Mitteleuropas. Das war nicht immer so – bis vor etwa 4.500 Jahren dominierten hier noch Eichenwälder. Erst sinkende Temperaturen und steigende Feuchtigkeit haben die „Buchen-Zeit“ ab etwa 800 v.Chr. begünstigt und dem Baum einen Wettbewerbsvorteil verschafft.

Die Gemeine Buche meidet allzu große Temperaturgegensätze und bevorzugt milderes Klima mit gleichbleibender Feuchtigkeit und ohne strenge Winter. Daher findet man sie im Süden Europas vorzugsweise nur noch in den Höhenlagen, aber nicht in den Ebenen, die von Eichen und Kiefern beherrscht werden. In unseren Mittelgebirgen und in der Tiefebene bildet sie große Reinbestände, in den höheren Lagen wie Harz und Schwarzwald bildet sie zusammen mit Fichten und Tannen Mischwälder.

Windfestigkeit und Schattendasein

Ein großes Plus der Rotbuche gegenüber den meisten Nadelhölzern ist ihre Windfestigkeit – sie lässt sich nicht so schnell umhauen. Kein Wunder, dass man sie in Norddeutschland, den Benelux-Staaten und in Nordfrankreich gerne als Windschutz auf der Westseite vor die Häuser setzt.

Ebenso bezeichnend ist ihre Schattenverträglichkeit – sie wächst auch dann noch ungehindert, wenn nur noch ein Bruchteil des Tageslichtes bis zu ihr vordringt, nur eben äußerst langsam. Fällt in einem Buchenwald ein Baum um, so wundert man sich, wie schnell die seit Jahren in Warteposition stehenden Jungbäume in die Höhe schießen. Vorher bilden sie nur Kurztriebe und werden mit ihrer geringen Größe oft für jünger gehalten als sie tatsächlich sind; bei ausreichend Licht schießen die Langtriebe in Windeseile aus und bilden ein dichtes Kronwerk, bevor ihnen die langsamere Konkurrenz das Sonnenlicht wieder wegnimmt.

Das Laub von Gewöhnliche Buche ist schnell kompostierbar

Das Herbstlaub von Fagus sylvatica wird innerhalb von etwa einem Jahr zu wertvollem Laubkompost, den du zum Düngen deines Nutzgartens verwenden kannst. Nutze das Laub auch als Mulch, um den Boden vor Erosionen und Frost zu schützen. Ob als Kompost oder als Mulch – so förderst Du die Humusbildung.