https://www.naturadb.de/pflanzen/fraxinus-excelsior/?thema=91

| Licht: | Sonne bis Halbschatten |

| Boden: | durchlässig bis humos |

| Wasser: | feucht |

| Nährstoffe: | nährstoffreicher Boden |

| PH-Wert: | basisch / kalk |

| Pflanzenart: | Gehölz |

| Wuchs: | Großbaum mit runder Krone, der Stamm bleibt meist kurz |

| Höhe: | 20 - 25 m |

| Breite: | 18 - 23 m |

| Zuwachs: | 30 - 45 cm/Jahr |

| frostverträglich: | bis -34 °C (bis Klimazone 4) |

| Wurzelsystem: | Tiefwurzler |

| Blütenfarbe: | grün |

| Blühzeit: | |

| Blütenform: | rispenförmig |

| Blattfarbe: | grün |

| Blattphase: | sommergrün |

| Blattform: | unpaarig gefiedert,eilänglich bis lanzettlich, gegenständig |

| Bestandssituation (Rote Liste): | sehr häufig |

| Gefährdung (Rote Liste): | ungefährdet |

| Raupen: | 32 (davon 2 spezialisiert) |

| Schwebfliegen: | 3 |

| Käfer: | 2 |

| Pollenwert: | 2/4 - mäßig |

floraweb.de.

| Höhenlage: |

planar (<100m1 / <300m)2 bis montan (500m-600m1 / 800m-1200m)2 1 Mittelgebirge / 2 Alpen |

| ist essbar |

Blätter Verwendung: Heilpflanze |

| Pflanzen je ㎡: | 1 |

Anzeige*

Heimische Wildpflanzen sind vielerorts selten geworden und damit die neuen Exoten in unseren Gärten. Sie sind, im Gegensatz zu Neuzüchtungen und Neuankömmlingen, eine wichtige Nahrungsquelle für Wildbienen und Schmetterlinge. In puncto Stand- und Klimafestigkeit sind sie anderen Arten deutlich überlegen. Auch kalte Winter überleben sie meist ohne Probleme. Gut für dich, gut für die Natur.

Also pflanzt heimische Arten, so wie diese!

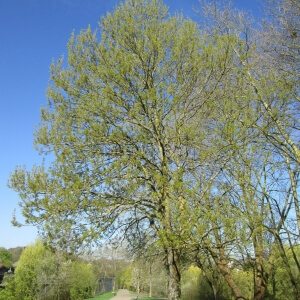

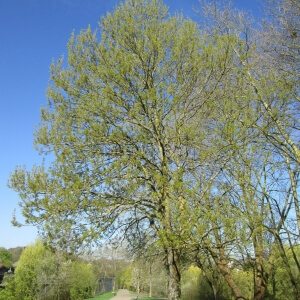

Die Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior) ist ein einheimischer Baum aus der Familie der Ölbaumgewächse (Oleaceae), der in deutschen Wäldern verbreitet vorkommt und oftmals lockere Bestände bildet. Man findet sie in Schluchtwäldern, krautreichen Mischwäldern und steinigen Hängen, vor allem an feuchten Stellen wie an den Ufern von Bächen und Flüssen. Der Schwerpunkt ihrer Verbreitung liegt im Westen und Süden Europas, von Nordspanien bis Südskandinavien, Nord- und Mittelitalien über den Balkan bis zum Kaukasus und in den Iran hinein. In den Alpen steigt bis auf eine Höhe von 1.400 Meter auf.

Meistens werden die sommergrünen, langschäftigen Bäume 20-25 Meter, in selten Fällen auch bis zu 40 Meter hoch; sie erreichen ein Alter von 200 Jahren und mehr. Meist liegt ihr Stammdurchmesser bei 60-80 Zentimetern, selten erreicht er einen Meter und mehr. Die Stämme bleiben dann bis zu einer Höhe von 15 Metern frei von Ästen. Damit gehören sie zu den eindrucksvollsten einheimischen Laubbäumen. Neben Kurz- und Langtrieben bildet die Esche auch unverzweigte Langtriebe.

Typisch ist ihre kugelförmige bis breit pyramidenförmige Krone und die längsrissige graue und breit gerippte Borke. Junge Zweige sind gerieft und abgeflacht, ihre Rinde ist olivgrün und wird erst später grau. Die Korkwarzen sind an ihnen noch gut erkennbar. Die schwarzbraunen bis tiefschwarzen und runden Winterknospen werden bis zu sechs Millimeter lang, und eine Endknospe findet sich immer.

Die gegenständig stehenden Laubblätter sind unpaarig gefiedert mit 9-13 Fiederblättchen und 20-35 Zentimeter lang. Alle Fiederblättchen sitzen, mit Ausnahme der unpaaren Endfieder, die einen langen Stiel aufweist. Die Fiedern haben eine ei-längliche bis ei-lanzettliche Form, mit 5-12 Zentimetern Länge und 1,5-4,5 Zentimeter Breite. Der kahlen Oberseite steht eine auf den Blattnerven wollig braunrot behaarte Unterseite gegenüber. Der Rand ist gesägt, wobei die Zähnchen Richtung Blattspitze zeigen.

Die unscheinbaren zwittrigen oder eingeschlechtlichen Blüten der Gewöhnlichen Esche erscheinen vor dem Laubaustrieb an den Seiten der Äste. Es handelt sich dabei um Rispen; ihre rötlichen männlichen Blüten bestehen aus zwei Staubblättern mit Staubbeuteln, die grünlichen weiblichen einem einzelnen Fruchtknoten und zwei sterilen Staubblättern. Rein männliche und weibliche Bäume kommen ebenfalls vor, sind aber eher selten.

Unverkennbar sind die in dichten Büscheln stehenden, 2-3,5 Zentimeter langen und 4-6 Millimeter breiten Nussfrüchte; sie sind schmal-länglich, lang gestielt mit gerundeter Basis und jenseits des dicht am Fruchtstiel sitzenden Samens einseitig lang geflügelt. Sie reifen erst im Folgejahr und bleiben im Winter am Baum, oft sogar bis tief in den nächsten Herbst hinein. Oft werden Früchte nur in zweijährigem Rhythmus gebildet.

Die Esche ist ein Feuchtigkeitsliebhaber – sie wächst am besten auf einem sickerfeuchten bis frischen, nährstoff- und basenreichen, mild bis mäßig sauren und humosen Ton- und Lehmboden, der möglichst locker und gut durchlüftet sein sollte. Der Herzwurzler kommt trotz seiner kräftigen Hauptwurzel auch mit flachgründigem Untergrund zurecht. Im Alter sind die Bäume winterhart, nur in der Jugend erweisen sie sich als spätfrostempfindlich und sind nicht frosthart. Dafür sind junge Eschen schattenverträglich – mit zunehmender Größe haben sie es aber gerne etwas sonniger.

Je größer eine Esche wird, desto eher wird sie von Windbruch bedroht. Daher steht sie mit leichtem Windschutz in Hausnähe oder an nicht allzu windiger Stelle am besten.

Bei der Wildform braucht man nur abgestorbene Äste zu entfernen – ansonsten erledigt sie das mit der Zeit auch selbst. Schnittmaßnahmen kommen vor allem bei den Sorten mit speziellen Wuchsformen zum Einsatz, wo man die Kugelform oder den hängenden Look erhalten möchte.

Eine Vermehrung durch den Samen ist möglich, aber eine langwierige Angelegenheit. Sie werden erst nach zwei Jahren Ruhe keimfähig und können dann auch noch nach sechs Jahren Keimlinge bilden. Mit viel Licht wachsen junge Eschen am schnellsten und können einen Meter und mehr pro Jahr zulegen. Trotzdem wird man in aller Regel auf einen jungen Eschenbaum aus der Baumschule zurückgreifen – da weiß man auch, dass man tatsächlich eine kleinbleibende Sorte bekommt und sich nicht möglicherweise ein Monstrum in den Garten holt. Gartensorten lassen sich nur vegetativ vermehren.

Eine wilde Gewöhnliche Esche kommt nur für einen großen Garten infrage, denn die Bäume werden gewaltig. Daher begnügen sich die meisten Gärtner mit den wesentlich kleiner bleibenden Sorten, die man im Gartenfachhandel zu kaufen bekommt. Sie zeigen zudem oft interessante Wuchsformen. So kann man die Sorte ‚Pendula‘ zur Gartenlaube umgestalten – nicht von ungefähr nennt man sie auch Laubenesche. Andere kleine Sorten sind ein dekorativer Blickfang wie die kleinen Kugeleschen ‚Globosa‘ und ‚Nana‘.

Mit ihrem dichten Wurzelwerk ist die Gewöhnliche Esche auch ein guter Bodenfestiger, mit dem sich feuchte Untergründe wie an einem Bachlauf oder am Gartenteich sichern lassen. Sie ist rauchhart, aber nur bedingt für den Einsatz in der Stadt geeignet; daher findet man die Wildart eher selten in Parks und Grünanlagen.

Schildläuse und Eschenblattflöhe kommen des Öfteren vor. Ein recht verbreiteter Schädling an der Gewöhnlichen Esche ist die Gallmilbe Aceria fraxinivora. Die Milben befallen die Rispen, sobald die Blüten sich öffnen. Sie legen ihre Eier vor allem an den Blütenstielen ab, aber auch an Knospen, den Stielen der Blätter und an Ästen. Durch Wucherungen des Gewebes bilden sich Gallen, die zunächst grün, später braun und zuletzt schwarz aussehen. Spätestens wenn die Blätter abgefallen sind werden die blumenkohlartigen Eschengallen sichtbar. Sie lassen die Bäume nicht sterben, beeinträchtigen aber mit ihrer Vorliebe für die Rispen die Fortpflanzungsfähigkeit. Der Befall bleibt auch oft lokal begrenzt; so kann es vorkommen, dass eine Esche mit den Gallen vollhängt und andere daneben frei von Schädlingen bleiben.

Dramatischer als die harmlosen Gallen ist das Eschentriebsterben oder Eschensterben, verursacht durch den Schlauchpilz Hymenoscyphus fraxineus Was auf den eher lustigen deutschen Namen Falsches Weißes Stängelbecherchen hört ist für die europäischen Eschenbestände inzwischen lebensbedrohlich. Bisweilen findet man den Erreger noch unter seinem alten Namen Chalara fraxinea. Das „richtige“ Weiße Stängelbecherchen Hymenoscyphus albidus ist schon länger bekannt und war noch nie problematisch.

Die Pilzhyphen dringen in die Leitungsbahnen alter wie junger Bäume ein und verstopfen sie, sodass der Austausch von Nährstoffen und Photosyntheseprodukten unterbrochen ist. In der Folge vertrocknen erst die zunächst fleckig werdenden Blätter, dann die jungen Triebe (daher Eschentriebsterben), schließlich die alten Äste und letztlich der komplette Baum. Wirkungsvolle Gegenmaßnahmen gibt es bis heute nicht, denn die Sporen sind quasi allgegenwärtig. Kranken Eschen sieht man den Befall auch an den veränderten Kronen und dunkler werdenden Rinde an.

Man nimmt an, dass die Klimaerwärmung zur Ausbreitung des Pilzes, der erstmals im Baltikum beobachtet wurde, beiträgt. Nähere Informationen zum Eschentriebsterben findest Du auf den Seiten der Bayerischen Landesansalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF Bayern). Nicht ohne Grund: Der Schädling ist in Bayern inzwischen flächendeckend in den Eschenbeständen nachweisbar.

Die schattenverträglichen Keimlinge und Jungbäume der Esche stehen in vielen Laubwäldern Gewehr bei Fuß und warten nur darauf, dass einer der umstehenden Bäume umfällt. Sogleich machen sie einen Schuss und wachsen schneller als je zuvor, um die Lücke zu füllen und sich genug Sonnenlicht zu sichern. Ökologisch wichtig sind Eschenwälder, die zudem oft von Ahorn und Ulme begleitet werden, wegen ihrer reichhaltigen Krautschicht. Sie lassen wegen des erst spät erfolgenden Laubaustriebes den kleinen Pflanzen am Boden deutlich mehr Zeit als die verbreiteten Eichen und Buchen. Solche Ahorn-Ulmen-Eschen-Wälder als Zuflucht für viele einheimische Wildkräuter werden zusehends seltener.

Bemerkenswert ist der Pollen der Esche: Der Baum ist zwar windblütig und wird vorwiegend ohne tierische Hilfe bestäubt, aber Bienen finden sich zuhauf und sammeln den nahrhaften Blütenstaub.

Auch bei anderen Insekten ist die Gewöhnliche Esche beliebt: 27 Schmetterlinge finden sich hier ein. Als Nektarlieferant ist sie absolut uninteressant, aber als Raupenfutter heißbegehrt. Es handelt sich dabei ausnahmslos um Nachtfalter – Eulen, Spinner- und Spannerartige. Einige davon sind oligophag und auf wenige Nahrungspflanzen wie die Esche angewiesen, so wie die Ligustereule (Craniophora ligustri) und der Eschen-Zackenrandspanner (Ennomos fuscantaria). Raupen des Blausiebs (Zeuzera pyrina) fressen nicht nur die Blätter, sondern auch in jungen Trieben und Ästen.

Vögel schätzen die Gewöhnliche Esche zum Verstecken und Nester bauen.

Die Propellerfrüchte der Gemeinen Esche sind ähnlich wie die von Ahorn Drehschraubenflieger. Dank ihrer langen Flügel drehen sie sich beim Herabfallen um die eigene Achse und verzögern die Landung, sodass der Wind sie oft über große Strecken davonträgt.

Was für einen immensen ökologischen Wert die Gemeine Esche hat zeigt eine Veröffentlichung des Joint Nature Conservation Committee (JNCC) von 2014. In den untersuchten britischen Eschenwäldern waren rund 1000 Tier- und Pflanzenarten mit den Bäumen vergesellschaftet: 12 Vögel, 55 Säuger und 239 Invertebraten, vor allem Insekten. Vier Flechten, 11 Pilze und 19 Wirbellose waren auf lebende oder tote Eschenbäume angewiesen – ein weiterer Hinweis, wie wichtig Totholz auch im Garten ist.

Die Gatttung Fraxinus umfasst je nach Lesart um die 70 Arten sommergrüner Bäume und Sträucher, die in Europa, Ostasien und Nordamerika wachsen. In Europa sind vier Arten heimisch, in Deutschland zwei. Den Hauptanteil macht hier die Gewöhnliche Esche aus, sonst tritt in den Auwäldern des Südens und Südostens noch selten die Schmalblättrige Esche (Fraxinus angustifolia) auf. In Parkanlagen und Gärten findet man häufig amerikanische Arten wie die Weiß-Esche (Fraxinus americana) und die Rot-Esche (Fraxinus pennsylvanica).

In der nordischen Mythologie spielt der Weltenbaum Yggdrasil eine wichtige Rolle – eine Esche. Auch die beiden ersten Menschen Ask und Embla schufen die Götter aus zwei Baumstämmen, die sie am Ufer des Meeres fanden. Ask war der Edda zufolge eine Esche, seine Angetraute Embla vermutlich eine Ulme.

Das graue Eschenholz ist extrem beständig und ein beliebtes Holz für Bau und Möbel. Eschenfurnier findet man an vielerlei Mobiliar. Massivholz ist besonders elastisch und daher für Formholz, Stellmacherei, Sportgeräte, Werkzeugstiele für Hammer und Axt, für den Bau von Keltern, Leitern und Parkett beliebt.

Besonders hervorzuheben: Eschenholz ist das mit Abstand beste Holz für ein Wildbienenhotel. Die Nisthilfen sind wesentlich dauerhafter als die aus anderen geeigneten Holzarten und werden von den Tieren gerne angenommen. Das funktioniert aber nur bei einem einigermaßen trockenen Stand, denn ausgesprochen witterungsfest ist das Holz leider nicht.

2001 hat man die Gewöhnliche Esche zum Baum des Jahres gekürt.

Das Herbstlaub von Fraxinus excelsior wird innerhalb von etwa einem Jahr zu wertvollem Laubkompost, den du zum Düngen deines Nutzgartens verwenden kannst. Nutze das Laub auch als Mulch, um den Boden vor Erosionen und Frost zu schützen. Ob als Kompost oder als Mulch – so förderst Du die Humusbildung.

| Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte | Kaufen |

|---|---|---|---|---|

| Gewöhnliche EscheFraxinus excelsiorschwarze Blattknospen, Herbstfärbung gelb | Großbaum mit runder Krone, der Stamm bleibt meist kurz 20 - 25 m 18 - 23 m |

| ab 42,50 € | |

| Zwerg-Esche 'Abiona'Fraxinus excelsior 'Abiona'schnellwachsend, pyramidenförmige Krone | aufrecht, pyramidal 75 - 100 cm 60 - 80 cm | | ||

| Esche 'Altena'Fraxinus excelsior 'Altena'rankend, weiße Blüte | aufrecht, kletternd 7 - 12 m 4 - 6 m | | ||

| Esche 'Atlas'Fraxinus excelsior 'Atlas'pyramiden- bis kegelförmige Krone | schmal pyramidal 20 - 25 m 8 - 12 m |

| ||

| Esche 'Crispa'Fraxinus excelsior 'Crispa'lockig gedrehtes Laub | aufrecht, sehr kompakt 3 - 5 m 30 - 50 cm |

| ||

| Esche 'Diversifolia'Fraxinus excelsior 'Diversifolia'schmaler Wuchs | schmal, pyramidal 10 - 25 m 6 - 15 m |

| ||

| Esche 'Globosa'Fraxinus excelsior 'Globosa'kugelförmiger Krone | rundlich, aufrecht 4 - 6 m 2 - 4 m |

| ||

| Kugel-Esche 'Nana'Fraxinus excelsior 'Nana'langsam wachsende Kugelform, Solitärbaum | aufrecht, dicht, kugelig 4 - 6 m 3 - 5 m |

| ||

| Traueresche 'Pendula'Fraxinus excelsior 'Pendula'überhängende Zweige | aufrecht, überhängend 10 - 12 m 5 - 8 m |

| ||

| Straßenesche 'Westhof's Glorie'Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie'später Austrieb, raschwüchsig | aufrecht, raschwüchsig 20 - 40 m 12 - 15 m |

|

Am naheliegendsten ist der Kauf in einer Gärtnerei oder einer Baumschule deiner Region.

Unter "Gewöhnliche Esche kaufen" findest du sofort erhältliche Angebote unterschiedlicher Internet-Anbieter.

Der botanische Artname Fraxinus wurde von den Römern übernommen, die den Baum so nannten. Die erste schriftliche Erwähnung stammt aus der Historia naturalis Plinius d.Ä.; das Art-Epitheton excelsior bedeutet herausragend. Der deutsche Name Esche leitet sich vom althochdeutschen asc ab. Ask hieß bei den alten Germanen auch der erste Mann, den die Götter aus einer am Strand angespülten Esche schufen.

In den meisten Fällen wird die Gewöhnliche Esche etwa 20-25 Meter hoch, aber sie kann auch über 40 Meter erreichen. Die Stämme sind besonders langschäftig und weisen bis in eine Höhe von 15 Metern keine Äste auf. Sie werden 60-80 Zentimeter, selten bis zu zwei Meter dick. Derweil wächst die Krone kugelig bis breit pyramidenförmig. Viele Sorten für den Garten bleiben deutlich kleiner. Die ersten Blüten erscheinen erst nach über 20 Jahren.

In jedem Fall ist eine alte Esche eine imposante Erscheinung – wenige Bäume wie Eichen und Ulmen werden ähnlich eindrucksvoll, aber keine ragt so weit empor. Das hat sicher dazu beigetragen, dass die Esche bei den alten Germanen einen legendären Ruf hatte und als heilig verehrt wurde. Trug doch der große Bruder, die Weltesche Yggdrasil den Himmel.

Das größte Exemplar steht in Polen. In der Bialowiezer Heide (Bialowieza-Urwald) erreicht ein um das Jahr 1800 gepflanztes Exemplar über 40 Meter Höhe und einen Stammumfang von 5,4 Metern in Brusthöhe.

Wegen der Größe der wilden Esche sind im Garten die kleiner bleibenden Sorten beliebter, die zudem oft ungewöhnliche Wuchsformen aufweisen. Dazu gehören

Gewöhnliche Esche ist in Mitteleuropa heimisch und Nahrungsquelle/Lebensraum für Schmetterlingsraupen