https://www.naturadb.de/pflanzen/pinus-nigra/

Schwarzkiefer ist eine invasive Art und schädigt die Natur, indem sie die Artenvielfalt bedroht. Bitte pflanze diese Art nicht - vielen Dank!

| Licht: | Sonne |

| Boden: | durchlässig |

| Wasser: | trocken |

| Nährstoffe: | nährstoffreicher Boden |

| Stadtbaum: Was bedeutet Stadtbaum? | gut geeignet |

| Pflanzenart: | Gehölz |

| Wuchs: | kegelförmig, weit ausladend, abgeflachte Krone, raschwüchsig |

| Höhe: | 20 - 30 m |

| Breite: | 8 - 10 m |

| Zuwachs: | 20 - 40 cm/Jahr |

| frostverträglich: | bis -28 °C (bis Klimazone 5) |

| Wurzelsystem: | Tiefwurzler |

| Blütenfarbe: | gelb |

| Blühzeit: | |

| Blütenform: | zapfenförmig |

| Blattfarbe: | grün |

| Blattphase: | wintergrün |

| Blattform: | nadelförmig |

Schwarzkiefer ist eine invasive Art und schädigt die Natur, indem sie die Artenvielfalt bedroht. Bitte pflanze diese Art nicht - vielen Dank!

Was sagen mir die Daten?| ist essbar |

Nadeln, Zweigspitzen Verwendung: Öl |

| Pflanzen je ㎡: | 1 |

Schwarzkiefer ist eine potenziell invasive gebietsfremde Art. Es liegt die begründete Annahme vor, dass sie heimische Arten verdrängt und die Biodiversität gefährdet. Mehr zum Thema liest du auf der Seite invasive Pflanzen.

Pflanze im Zweifelsfall lieber heimische Pflanzen. Unsere Insekten und Tiere sind auf sie angewiesen.

Unsere Quellen

Schwarzkiefer, botanisch korrekt eigentlich Schwarz-Kiefer oder Schwarzföhre/Schwarz-Föhre (Pinus nigra), kommt natürlich vergleichsweise selten in einem zerstreuten Areal zwischen Südeuropa und Kleinasien vor, vom Süden Spaniens und Frankreichs über Italien bis zum Balkan, sowie auf Sizilien, Zypern, Algerien und Marokko. Sie gehört zur Familie der Kieferngewächse (Pinaceae).

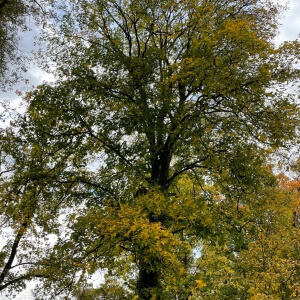

Es handelt sich bei der Schwarzkiefer um einen imposanten, meist 30-40, selten über 50 Meter hohen Baum. Seine Krone ist in jungen Jahren dicht und kegelförmig, im Alter wird sie zusehends flach und ausladend. Die bogig aufsteigenden Äste stehen quirlig in Etagen. An den geraden und langschäftigen Stamm befindet sich eine dicke schuppige Borke, die mit ihrer dunkelgrauen bis dunkelbraunen, fast schwarzen Farbe für den Namen des Baumes gesorgt hat. Sie blättert in großen Stücken ab.

Jung sind die Zweige hellbraun oder graubraun, kahl und matt glänzend, aber durch die Reste der Schuppenblätter rau. Die breit eiförmigen bis walzenförmigen Winterknospen sind abrupt lang gespitzt und 1-3 Zentimeter lang, mit silbrigbraunen papierartigen und am Rand gefransten Knospenschuppen, die für ein spinnwebartiges Aussehen sorgen. Beim Berühren fühlen sie durch reichlich Harz klebrig an.

An den dichtstehenden Kurztrieben stehen jeweils zwei, selten drei der geraden und steifen, in sich verdrehten Nadelblätter. Sie sind dunkelgrün, 8-18 Zentimeter lang und 1-2 Millimeter breit, mit halbrundem Querschnitt, einem fein gesägten Rand und einer kleinen Spitze. Am Grund sind die Paare von einer 1-1,5 Zentimeter langen dunkelgrauen Nadelscheide umgeben, die auch im Alter bestehen bleibt. Auf den Nadelblätter sind die Spaltöffnungsstreifen gleichmäßig über die ganze Fläche verteilt. Die ungewöhnlich langen Nadeln haben eine Lebensdauer von 4-8 Jahren, dann fallen sie ab. Ansonsten ist die Schwarzkiefer wie bei allen Kiefern üblich immergrün und behält im Winter ihre Blätter.

Die Schwarzkiefer ist einhäusig mit männlichen und weiblichen Blüten an den gleichen Bäumen, die Blütezeit erstreckt sich von April bis in den Juni hinein. Männliche Blütenstände sind 2-3 Zentimeter lang, walzenförmig und durch den reichlich gebildeten Pollen goldgelb. Sie stehen ungewöhnlicherweise auch im unteren Bereich der Krone und nicht wie sonst üblich bestäubungstechnisch günstig nur ganz weit oben wie bei vielen Verwandten. Dagegen stehen die gelbbraunen weiblichen Blütenstände hier nur ganz oben im Kronenbereich. Sie erscheinen einzeln oder in kleinen Gruppen von bis zu vier Exemplaren, sind nur einen Zentimeter lang und stehen aufrecht.

Aus ihnen entwickeln sich die beinah symmetrischen, extrem kurz gestielten Zapfen, die mit der Zeit verholzen und erst im September bis November des zweiten Jahres reif werden. Dann haben sie eine Länge von 3-10 Zentimetern bei einer Breite von 5-6 Zentimetern und sind von außen hellbraun. Typisch für die Schwarzkiefer: Die beim Öffnen sichtbar werdenden inneren Anteile sind schwarz gefärbt.

Die zwei Jahre lang reifenden Samen, die aus den geöffneten Zapfen fallen, sind 5-7 Millimeter lang und weisen einen 2-3 Zentimeter langen und 4-5 Millimeter breiten Flügel auf. Mit ihrer Hilfe fliegen die kleinen Nüsschen vom Spätherbst bis in den Frühling hinein weite Strecken mit dem Wind. Nachdem sie sich geleert haben fallen die Kiefernzapfen im Frühjahr ab.

An ihren natürlichen Standorten steigt die Schwarzkiefer oft bis an die Waldgrenze des Gebirges auf. Das erklärt ihren Lieblingsstandort: Sie steht am liebsten auf einem wenigstens flach- bis mittelgründigen, gut durchlässigen und nährstoffreichen Sand- oder Lehmboden, der gerne auch steinig und besonders gerne kalkhaltig und basisch sein darf. Längere Trockenphasen sind kein Problem, und auch mit mageren Böden kommen die Bäume zurecht; zudem stehen sie am liebsten in der vollen Sonne.

Man unterscheidet bei der Schwarzkiefer mehrere Unterarten, die sich in den nicht miteinander verbundene Verbreitungsgebieten gebildet haben. Wegen ihrer Winterhärte in unseren Breiten ist davon die Österreichische Schwarzkiefer (Pinus nigra ssp. nigra) in mitteleuropäischen Gärten am beliebtesten und häufigsten. Andere Varianten benötigen teilweise ein etwas wärmeres Klima oder einen leichten Winterschutz – in den klassischen winterwarmen Weinbauregionen sind auch sie unproblematisch.

Bloß nicht schneiden! Die Schwarzkiefer entwickelt nur dann ihre typische schöne Krone, wenn man sie völlig in Ruhe lässt. Totes Geäst kannst Du natürlich trotzdem jederzeit entfernen.

Vermehrung mit Samen ist bei der Schwarzkiefer ein Geduldsspiel. Normalerweise wird man ein junges Bäumchen in der Baumschule kaufen, damit kommt man deutlich schneller voran. Die ersten Blüten erscheinen schon nach etwa einem Jahrzehnt, aber Zapfen gibt es erst nach über 15 Jahren.

Die Schwarzkiefer ist ein häufiger Park- und Zierbaum; inzwischen nutzt man sie in der Forstwirtschaft auch zur Aufforstung von trockenen und flachgründigen Kalkböden. Im Garten gibt sie einen prachtvollen Solitär ab, der in Einzelstellung die unteren Äste lange Zeit behält. Damit die unteren Äste möglichst lange erhalten bleiben sollte man sie mit ausreichendem Abstand von anderen Bäumen, Hecken und Gebüschen pflanzen. Als dunkler Hintergrund sind sie eine perfekte Kulisse hinter Rosen und weißen oder gelben Stauden.

Auf Dauer ist sie mit einer Endhöhe von bis zu 30 Metern nur für große Gärten geeignet. Dort kann sie als Langzeitprojekt wachsen und mehrere hundert Jahre alt werden.

Im Vergleich zu den meisten anderen Kiefernarten ist die Schwarzkiefer einigermaßen rauchhart, auch wenn sie sich nur bedingt für das raue innerstädtische Klima mit seinen Abgasen eignet. Wenn es ihr zu viel wird, zeigt sie das mit vergilbenden und verkürzten Nadeln und vorzeitigem Blattfall.

Eigentlich ist die Schwarz-Kiefer nur wenig anfällig für Krankheiten und Schädlinge. Während Blattläuse vor allem lästig sind kann sich ein starker Befall mit Fichtenläusen negativ auf das Blattwerk auswirken. Im Alter können Pilzerkrankungen wie Fusarium, Phytophthora, Hallimasch & Co. hinzukommen.

Am Mittelmeer hat die Schwarzkiefer mitunter mit Waldbränden zu kämpfen. Dabei zeigen die älteren Bäume eine bemerkenswerte Brandresistenz, bei der ihnen ihre dicke Schuppenborke zugute kommt. Dauern die Brände nicht allzu lange an, verbrennt nur die Rinde, die Stämme bleiben intakt und der Baum kann weiterwachsen. Bedrohlich wird es, wenn zu viel Unterwuchs das Feuer lange schürt – dann brennt irgendwann auch die harzreiche Krone, und das bekommt den Bäumen überhaupt nicht.

Im Garten ist die Schwarzkiefer vor allem wegen ihrer dunkelgrünen Benadelung und der dauerhaften Beastung beliebt, die über viele Jahrzehnte bis nahe am Boden erhalten bleibt. Langschäftig astlos wächst sie nur im Bestand. Sie ist ausgesprochen langlebig; bei wilden Exemplaren zeugen die Jahresringe von einem stolzen Alter von über 500 Jahren. Die ersten Zapfen erscheinen nach etwa 15 Jahren.

Die starke regionale Trennung der natürlichen Vorkommen hat mit der isolierten Lage dafür gesorgt, dass sich eine ganze Reihe von regionalen Sippen der Schwarzkiefer entwickelt hat. Sie unterscheiden sich für einen Laien nur marginal, sind aber bezeichnend für die Bestände in ihrer Heimat.

Pech gehabt, im wahrsten Sinne des Wortes: Das altbekannte Terpentin, das man als Lösungsmittel für Farben, Lacke und als Pinselreiniger verwendet, stammt in seiner natürlichen Variante oft von der Schwarzkiefer. Für die Herstellung benötigt man das Harz, das beim Einschneiden von Rinde und Holz hervorquillt und gesammelt werden kann. Es besteht aus nicht flüchtigen Kohlenwasserstoffen und ätherischem Öl und wird mit der Zeit zäh und fest. Terpentinöl gewinnt man daraus durch Wasserdampfdestillation, das die bei erhöhter Temperatur festen und flüchtigen Anteile voneinander trennt. Der Destillationsrückstand ist den Spielern von Streichinstrumenten bestens bekannt: Man nennt ihn Kollophonium.

| Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |

|---|---|---|---|

| SchwarzkieferPinus nigraWildform | kegelförmig, weit ausladend, abgeflachte Krone, raschwüchsig 20 - 30 m 8 - 10 m |

| |

| Säulen-Schwarz-KieferPinus nigra 'Fastigiata'schmal ei-bis säulenförmig, straff aufrechter Wuchs, dunkelgrüne Nadelfärbung | straff aufrecht, ei- bis säulenförmig 10 - 15 m 2 - 3 m |

| |

| Schwarzkiefer 'Green Tower'Pinus nigra 'Green Tower'windfest und salztolerant | straff aufrecht, säulenförmig 1,5 - 3 m 50 - 100 cm | | |

| Schwarzkiefer 'Helga'Pinus nigra 'Helga'zwergig, breit, kugelförmig, gedrungen im Wuchs, grüne Nadelfärbung | klein, breit, kugelförmig 1 - 2 m 1 - 1,5 m |

| |

| Schwarzkiefer 'Hornibrookiana'Pinus nigra 'Hornibrookiana'zwergig, abgeflacht, kugelig im Wuchs, hellgrüne Nadelfärbung | klein, aufrecht, kompakt 1 - 2 m 2 - 2,5 m |

| |

| Säulenschwarzkiefer 'Obelisk'Pinus nigra 'Obelisk'säulenförmig bis schmal im Wuchs, dunkelgrüne Nadelfärbung | aufrecht, säulenförmig 4 - 6 m 1 - 2 m |

| |

| Säulenschwarzkiefer 'Pyramidata'Pinus nigra 'Pyramidata'säulen-bis kegelförmig im Wuchs, straff aufrecht wachsend, dunkelgrüne Nadelfärbung | aufrecht, säulen- bis kegelförmig, Äste straff aufrecht 15 - 20 m 3 - 4 m |

|

Eine Schwarzkiefer vulgo Pinus nigra wird mit der Zeit ein ganz schöner Brecher: 20-30 Meter sind üblich, in Ausnahmefällen kann so ein Baum auch bis zu fünfzig Meter hoch werden. Damit ist sie nur für einen recht großen Garten geeignet. Zumal sie am besten in gutem Abstand zu anderen Hecken und Bäumen gehalten wird, denn dann behält sie ihre bodennahen Äste besonders lange. Im Bestand gehen diese schneller verloren, und die Schwarzkiefer bekommt einen langen Schaft mit der typischen beinahe schwarzen, rissigen Schuppenborke. Keine Bange, das dauert ein wenig: So große Bäume sind mehrere hundert Jahre alt – den Jahresringen nach zu schließen hatte die eine oder andere mächtige Schwarzkiefer bereits ein halbes Jahrtausend auf dem Buckel.

Die Schwarzkiefer ist ein Tiefwurzler, der einen tiefgründigen, wenigstens aber mittelgründigen Boden benötigt. Sie ist mit einer kräftigen Pfahlwurzel sicher verankert. Den größten Teil des Wurzelsystems findet man nah an der Erdoberfläche; die großen Seitenwurzeln wachsen streng horizontal, und erst die Seitenwurzeln zweiter Ordnung reichen in die Tiefe. Heißt auch ein recht brutaler Sturm wirft den Baum so schnell nicht um – eher bricht die Krone ab.

Am besten überhaupt nicht – die Bäume wachsen am schönsten, wenn Du sie völlig in Ruhe lässt. Im Gegensatz zu Obstbäumen & Co. ist hier kein regelmäßiger Formschnitt erforderlich. Je nach Lichtverhältnissen wirft sie ganz von alleine die unteren unproduktiven Äste ab. Daher wachsen Schwarzkiefern im Wald langschäftig, wohingegen sie im Garten als Solitär gepflanzt mit reichlich Abstand zu anderen hohen Pflanzen über viele Jahre lang ihre unteren Äste behalten. Die dichte kegelförmige Krone bildet sich auch ohne menschliches Zutun aus. Tote Äste kann man natürlich trotzdem entfernen.

Giftig ist sie nun nicht gerade, aber auch nicht besonders einladend, weder die schwarze Borke noch die ledrigen Nadeln noch die Blütenstände. Die Gefahr, dass Kinder, Hunde, Katzen oder Haustiere daran herumknabbern ist also eher gering. Die Samen kann man durchaus essen, ähnlich wie Pinienkerne. Dazu muss man sie allerdings erst einmal aus ihrer geflügelten Hülle puhlen.

Die Schwarzkiefer ist ein 20-30 Meter, selten bis zu 50 Meter hoher Nadelbaum, der vor allem in Südeuropa verbreitet ist und bei uns als Park- und Zierbaum zum Einsatz kommt. Sie zeichnet sich durch eine dichte kegelförmige Krone aus. Die unteren Äste bleiben bei freiem Stand lange Jahre stehen, während sie im Wald schon früh abfallen und einen langschäftigen Stamm hinterlassen. Der ist durch seine namensgebende dunkelgraue, fast schwarze Borke gekennzeichnet. Sie ist tief längsrissig und blättert in dicken Schuppen ab.

Charakteristisch sind die walzenförmigen Winterknospen, die unvermittelt in eine kleine scharfe Spitze auslaufen. Die papierartigen Knospenschuppen, mit denen sie umhüllt sind, weisen einen gefransten Rand auf, sodass die Knospen wie von Spinnweben bedeckt aussehen. Zudem sind sie kräftig harzig und kleben bei Berührung. Die dunkelgrünen steifen Nadelblätter sind gerade und in sich verdreht; sie werden bis zu 18 Zentimeter lang und stehen zu zweit oder zu dritt in einer zentimetergroßen grauen Nadelscheide, die bis zum Abfallen der Nadeln erhalten bleibt.

Die Blütenstände erscheinen von April bis Juni; die weiblichen sind gelbbraun und stehen aufrecht, die männlichen walzenförmig und gelb. Die Zapfen sind kurz gestielt bis beinahe sitzend und außen hellbraun, im Inneren typisch schwarz gefärbt. Sie erreichen eine Länge von 3-10 Zentimetern und enthalten zahlreiche geflügelte Samen, die erst im zweiten Jahr reifen und herausfallen. Erst dann fallen die leeren Zapfen der Schwarzkiefer ab.

Ja, allerdings. Sie verfügt über eine ausgeprägte Pfahlwurzel, die sich bereits bei jungen Bäumen bildet und für feste Verankerung sorgt. Von ihr gehen kräftige Seitenwurzeln ab, die zunächst recht weit oben kurz unterhalb der Oberfläche wachsen und oft auch am Boden rund um den Stamm zu sehen sind. Von ihnen gehen dann weitere Seitenwurzeln in die Tiefe ab.

Neben der in unseren Gärten beliebtesten Sorte Österreichische Schwarzkiefer (Pinus mugo ssp. mugo oder Pinus mugo ssp. austriaca) spielt auch die Korsische Schwarzkiefer (Pinus mugo ssp. laricio = Pinus mugo var. maritima) hier eine Rolle. Die auf Korsika natürlich vorkommende Variante wächst besonders ebenmäßig - zunächst mit einer schmal-konischen Krone, die später säulenförmig wird und weist eine dunkelgraue Schuppenborke, gelbbraune junge Triebe und lockere und biegsame graugrüne Nadeln auf.

Schwarzkiefer ist eine invasive Art. Diese Art wandert unkontrolliert in die umliegende Landschaft aus und schädigt die Natur durch eine Reduktion der Artenvielfalt nachhaltig. Bitte pflanze diese Art nicht - vielen Dank!